北京市陈经纶中学 吴爱兄 张 晔

初三生学习压力较大,因此,父母更要理解孩子的心理需求,帮助他们调整心态,做好共情陪伴。共情陪伴是一种非常重要的教育方式,它要求家长站在孩子的角度去理解他们的感受和需求,而不是仅仅从自己的角度出发。共情陪伴可以帮助孩子更好地应对压力,提高他们的自信心和自驱力,也可以增加家长与孩子之间的沟通和信任。

四个层次五个步骤 真诚共情

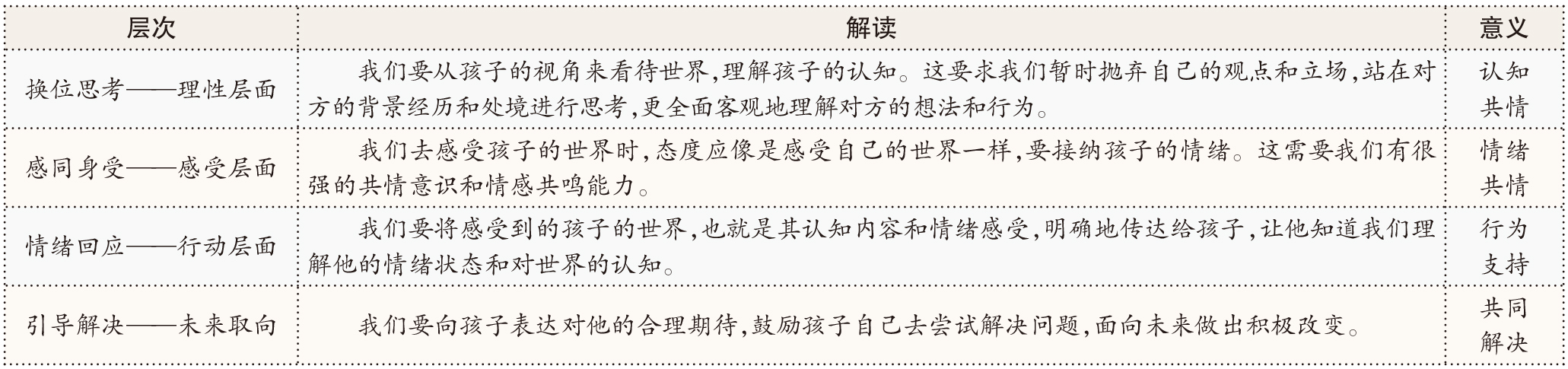

北京师范大学心理学部伍新春教授团队研究的项目将共情分为四个层次,五个步骤。四个层次是换位思考、感同身受、情绪回应、引导解决。五个步骤是停、看、听、说、做。具体解读如表所示。

共情的四个层次

共情的五个步骤具体要怎么实施?

停就是“按下暂停键”,放下手头上的事情来听孩子说。我们要放空自己,放下自己的主观思考框架,不要轻易地主观猜测和评价孩子。

看和听这两个环节,我们要尽可能全面地了解信息。比如孩子在说话时,家长要关注他的表情、身体姿势、语音语调,这些反映的都是孩子的内心感受。我们要给予孩子积极回应,从情感和行为上回应孩子,给他们一个拥抱,拍拍孩子的肩膀,肯定他们的感受等。

说和做方面,家人可以和孩子一起沟通和解决问题,如分析考试失利的原因,找到解决问题的方法。

通过具体案例分析,我们来看看如何实现真正的共情。

孩子考完试回来说:“这次的考试太难了,没有考好,下次应该可以考得好一点吧。”

面对这样的情境,家长通常有以下几种回应方式:

A. 我听说你们班有不少考九十分以上的,可见题目并不难呀。

B. 这话我都听你说了太多遍了,你自己还信吗?等你考好了再说吧。

C. 你考再低的分数,我都可以接受。但遇到事情就把责任推给别人,从不想想自己的原因,这让我无法接受。

D. 最后一次机会,如果你再考这么一点分儿,手机我就替你保管吧。

E. 可能这次的题目对你而言真的有些难,所以你没有考好。我希望你下一次能考得更好。

以上5种回应可能会给孩子带来的感受和产生的后果是什么?

A种回应家长可能是认为孩子在为自己的失败找借口,想通过与其他孩子的对比来激励孩子。但是这种做法让孩子感受到的是不被理解,觉得自己的努力被否定,不愿再与家长交流学习情况。

B种回应可能是家长对于孩子多次类似的解释感到不耐烦,对孩子缺乏信任。家长的这种反应会让孩子觉得很失望,感到自己的期望不被尊重,会产生自我怀疑,甚至变得越来越消极。

C种回应可能是家长希望孩子能够学会自我反思,承担责任,而不是找外部原因。但孩子会感到委屈和被误解。因为他感到家长只看到了自己的错误,会因害怕被批评而不敢表达真实的想法,或者产生逆反心理,不愿意进行自我反思。

D种回应实际上是一种威胁。家长试图通过威胁来促进孩子努力学习,提高成绩。但这会使孩子感到恐惧和压力巨大,会觉得家长过于严厉和苛刻,不尊重自己,甚至为了保住手机的使用权而采取不正当的手段来获得成绩。

E种回应做到了我们所说的共情。在这里,家长没有在题目是否真的难上与孩子较劲,能够理解孩子的处境,对孩子表达了信任和鼓励,让孩子感受到被理解、被支持,从而增强了孩子的自信心和动力,使之愿意与家长交流,会积极努力地为下一次考试认真做准备,以实现考得更好的愿望。

以尊重为前提不断修炼

那么,家长平时如何能够做到共情陪伴呢?

我们先换位思考。如果我是孩子,没有考好,“我”的心情会怎样呢?或者我作为成年人,工作业绩不好,心情是怎样的?心情可能会是沮丧、害怕和紧张的。

“我”为什么会有这样的心情呢?这是因为我们希望自己的努力和付出能够被看见、被认可,渴望在学习、工作上取得进步和成功,以证明自己的能力和价值。

“我”期望家人用什么样的方式与“我”沟通呢?当然是希望家人采用共情理解的方式。就像E种回应方式那样,家长能够理解考试题目可能真的有点难,而不是一味地指责和否定。

那“我”期望得到怎样的帮助呢?孩子期望得到的帮助包括家长和自己一起探讨提高成绩的方法,分析没有考好的具体原因(知识点掌握不牢固,还是考试时心态不好等),全家共同制订合理的学习计划和目标。当然,孩子可能也会希望家长在自己努力的过程中给予持续的鼓励和支持,让自己有信心面对未来的挑战。你看,当我们学会了换位思考,是不是共情并没有那么难!

想他所想,说他所说,以孩子的视角帮助他一起解决问题,尊重他的想法和选择,这就是共情。可能有家长会问,生活中我曾经也共情过孩子,但更多时候做不到,不能贯彻到底,这又是为什么呢?共情能力不是天生的,它是需要经过不断修炼的,能否共情与我们自己的状态有关,与我们对孩子的期望程度有关,也与我们是否能真正尊重孩子有关。这都需要家长不断放下、调整、修炼。

京公网安备 11040202430156号

京公网安备 11040202430156号