编者按:距离高三英语听说机考首考已不足40天,耳机日益成为考生不可或缺的“备考搭子”。然而,考生若长期不当使用耳机,可能引发噪声性听力损伤、外耳道炎等健康问题。本期,我们邀请首都医科大学附属北京儿童医院耳鼻咽喉头颈外科团队聊聊科学用耳的话题。

为什么我们的耳朵需要精心呵护?

我们的耳朵并非坚不可摧,尤其是内部的精密结构,其实相当“娇气”,要想保护好它,就要先知道它怕什么。

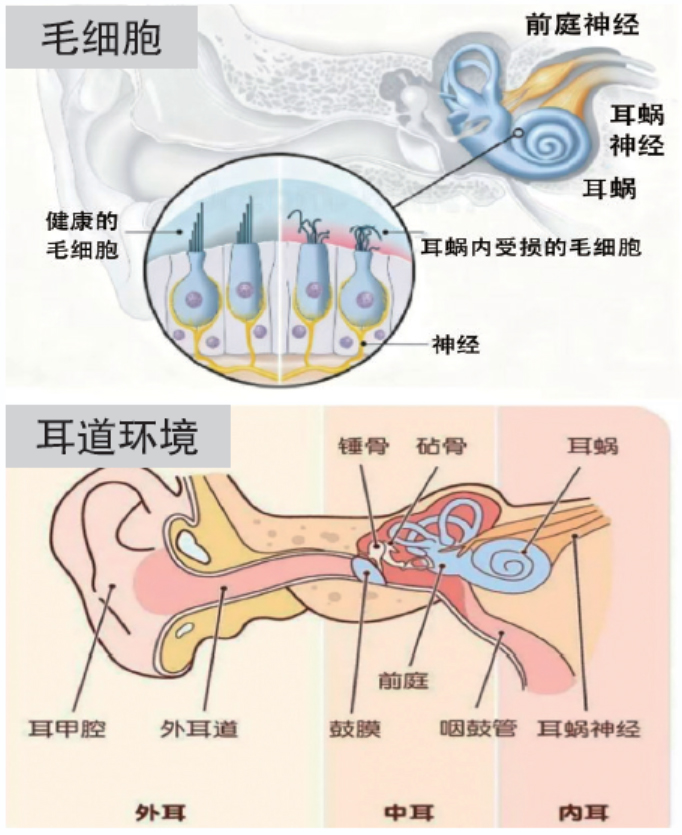

1.怕“吵”的听觉细胞(毛细胞):在我们耳蜗深处,居住着数以千计的听觉细胞,学名叫毛细胞,它们负责将声音的振动转化为大脑能理解的神经信号,然而这些听觉细胞非常脆弱。长时间的高强度噪声(例如超过85分贝,大约相当于繁忙城市交通的噪音)会使毛细胞受损,甚至死亡。目前,毛细胞一旦死亡,临床中暂无使其恢复再生的有效办法。毛细胞早期损伤可能仅表现为偶尔的耳鸣或耳闷,极易被忽视,等到患者发现需要别人重复说话、听不清高频声音时,往往为时已晚。

2.怕“闷”的耳道环境:青少年耳道皮肤较薄、皮脂腺分泌旺盛,长期佩戴耳机易造成局部潮湿、摩擦,为细菌、真菌提供繁殖条件,这大大增加了引发外耳道炎或湿疹的风险,导致患者耳朵又痒又痛。

听力损伤往往在无声无息中形成,且通常是不可逆的。对于分秒必争的考生而言,保护听力就是保护宝贵的备考状态。呵护耳健康,我们必须坚守预防为先的理念,从每一天、每一次正确的护耳习惯做起。

如何找到适合你的耳机搭档?

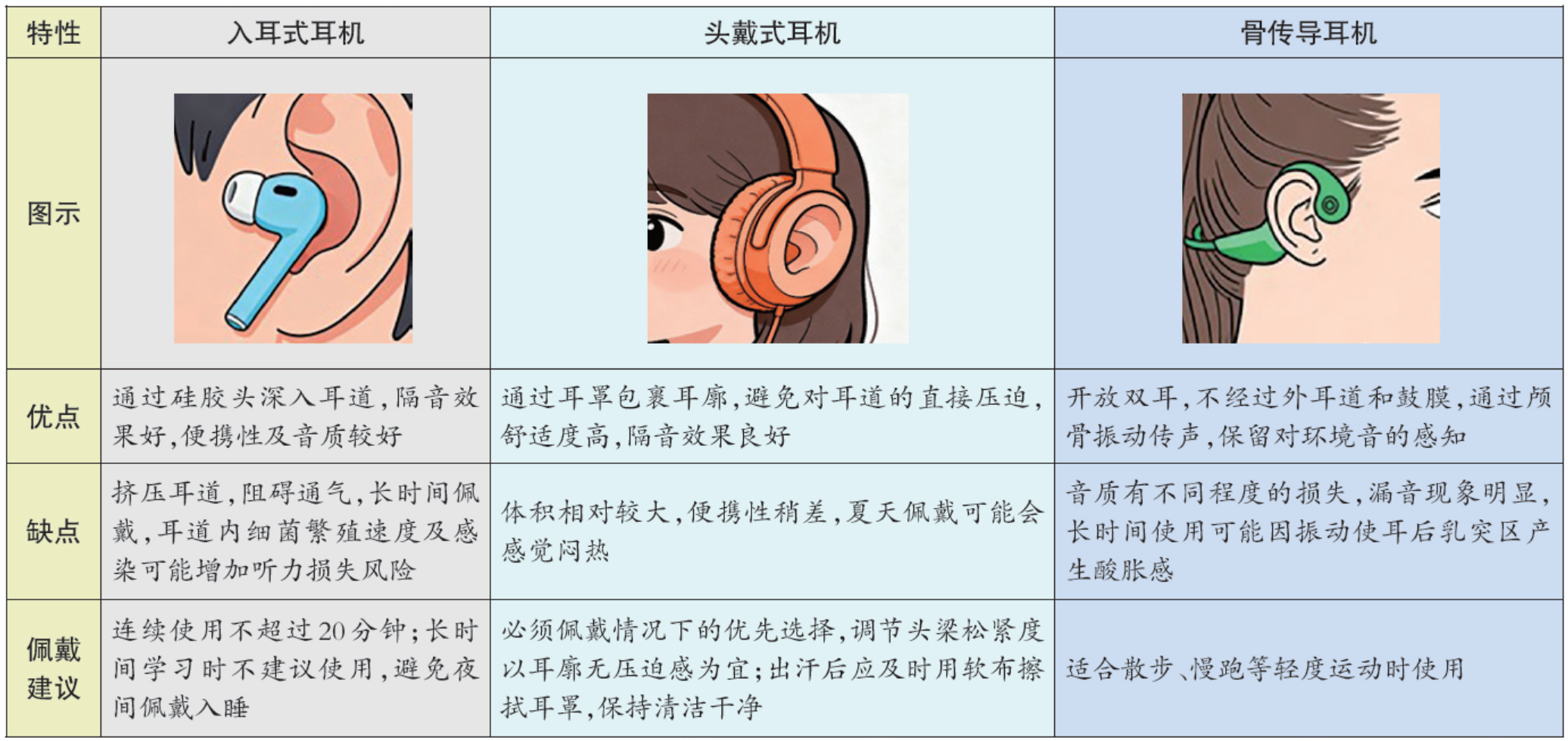

市面上售卖的耳机各式各样,我们建议考生根据具体的使用场景,科学地选择出适合自己的耳机。

安全用耳机 牢记三准则

世界卫生组织(WHO)建议,个人每日使用耳机不宜超过60分钟,音量最好低于最大音量的60%(约85分贝以下)。结合考生的备考需求,我们建议大家在使用时牢记以下三大准则:

1.管理时长:定时休息,避免疲劳

长时间佩戴耳机会使耳蜗深处的毛细胞持续处于工作状态,极易导致听觉疲劳甚至损伤。考生要养成间歇性使用耳机的习惯,避免长时间佩戴耳机,在间断性摘下耳机的休息期内,可做耳部按摩或闭目放松。若需连续学习2小时以上,我们建议考生每隔30分钟摘下耳机1至2分钟,以促进耳道空气流通。此外,考生要避免因不当使用耳机对耳朵造成的叠加伤害,切忌采用“熬夜刷题 + 戴耳机听音频”的组合备考方式,因为睡眠不足本身就会导致耳蜗微循环障碍,此状态下再叠加使用耳机会显著增加听力损伤的风险。

2.控制音量:以“能听清环境音”为黄金标准

音量是损伤听力的重要因素。判断音量是否过高的简单方法是在你佩戴耳机时,若无法清晰听到1米外他人正常说话声,说明音量已超过85分贝。我们建议考生通过手机“分贝测试”类APP辅助监控环境音与耳机输出音量,确保耳机音量≤60%(以播放轻音乐时无明显耳压感为宜)。

3.环境适配:嘈杂不用,安静低音

日常生活中,我们会在多种场景下使用耳机,而环境噪音往往是导致音量过高的隐形推手。例如,在地铁、公交等嘈杂环境中,为了听清内容,大家往往会不自觉地调高音量,极易超过80 dB的安全限度,此时耳蜗承受的实际声压可达到100分贝以上(相当于电锯切割声),大大增加毛细胞损伤的风险。若在此类环境中使用耳机超过80分钟,听力损失的风险将显著上升。

综上所述,我们建议考生应尽量避免在嘈杂环境下使用耳机。如确需使用,考生应优选具备主动降噪功能的耳机。它能有效隔绝噪音,避免音量过高。而在家中或图书馆等安静环境中,考生则应将耳机音量主动调至更低(≤50%)。

别忘定期给耳机“洗个澡”

为确保耳机使用的安全卫生,避免因残留汗液、皮屑和微生物引发外耳道炎,我们建议考生养成良好的清洁与维护习惯。考生每日应使用75%酒精棉片擦拭耳机表面(包括耳塞、头梁等接触区),并每周清理入耳式耳机的出声孔;同时尽量做到专人专用,最大限度地避免与他人共享耳机,以防交叉感染。在运动出汗或洗头后,考生务必待耳道完全干燥再佩戴耳机,保持耳道干爽,防止真菌滋生。此外,硅胶耳塞建议每2至3个月更换一次,如耳机出现故障应及时维修,以避免其内部线路腐蚀物外泄造成污染。

听懂耳朵的“求救信号”

长期使用耳机时,考生务必要留意耳朵发出的“求救信号”,以实现听力问题的早发现、早诊断、早干预。这些危险信号包括:耳闷或堵塞感;高频耳鸣(如在安静环境下感觉有明显的蝉鸣声、电流声,这可能是耳蜗深处毛细胞受损的早期表现);听力模糊(例如听不清他人说话、需要对方重复刚说过的话);耳痛或灼热感(多由耳机压迫或感染引起,若伴随分泌物可能已发展为外耳道炎)。考生一旦出现上述任何症状,都应立即停止使用耳机,并尽快前往医院耳鼻喉科就诊,因为早期干预是阻止听力损伤进一步恶化的关键。

高考不仅是一场知识的持久战,更是一场健康的保卫战。请考生务必谨记“非必要,不佩戴”的耳机使用准则,在必须使用时,严控音量与时长,并做好日常清洁维护。

作者简介

◆ 张晓 副主任医师,博士研究生。毕业于北京大学医学部,专注于耳科学,擅长听力及耳聋相关疾病的诊治。

◆ 李漪童 听力师,听力学硕士研究生。本科毕业于首都医科大学听力与言语康复专业,硕士毕业于英国南安普顿大学听力学专业,擅长专业听力评估、小儿行为测听。

◆ 刘海红 教授,研究员,博士研究生导师。福棠儿童医学发展研究中心儿童听力学学科规范化建设研究组主任委员,京津冀听力语言残疾儿童康复专家技术指导组副组长,获“北京市百千万人才”“北京市科技新星”等荣誉。

◆ 王生才 主任医师,教授,博士生导师,耳鼻咽喉头颈外科主任。兼任国家卫生健康委儿童恶性肿瘤专家委员会秘书长等职,主持国家自然科学基金等课题7项,入选北京市“高创计划·登峰”人才、北京医管中心“青苗人才”、首都医科大学优秀青年人才。

京公网安备 11040202430156号

京公网安备 11040202430156号